为什么需要分库分表

分库分表问题往往要从两条线开始说起

垂直方向 和 水平方向

垂直方向

垂直方向主要针对的是业务

分表

假设一个简单的电商系统,使用单库,目前只存在几张表

- 用户表

- 订单表

- 商品表

- 物流表

此时,一个数据库包含所有的业务表。用户的读、写请求操作的都是同一个数据库

随着业务的发展,表中的字段会越来越多,开始变得不好维护,一个表包含几十个字段

比如说需要给用户表增加一些非必要信息字段,但是用户表的数据量有点大,直接改会有风险

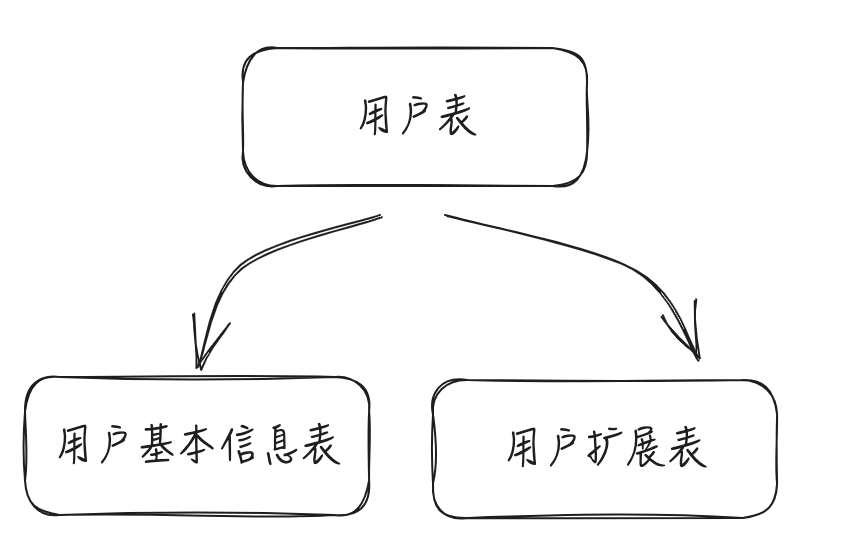

这个时候就可以采用分表的策略,将用户表拆分,分为用户基本信息 和 用户扩展信息

用户基本信息表:存放用户最主要的信息,比如用户名、密码、手机号、小程序openId、邮箱等核心数据 (存放查询频次非常高的数据)用户拓展表:存放用户次要信息,比如地址、单位、个性签名等 (这样就不用每次查询用户信息时都要把所有信息查出来了,同时节省了 RPC 的负担)

通过分表把核心数据和非核心数据分开,让表的结构更清晰、职责更加单一、更加便于维护

像订单表和订单详情表也是一个非常经典的例子

分库

业务在 N 次迭代后,往往会陷入一个困境,功能非常完善,但是系统关系错综复杂,牵一发而动全身,需要赶紧进行一次内部技术迭代,不然后续会带来很多隐藏问题!

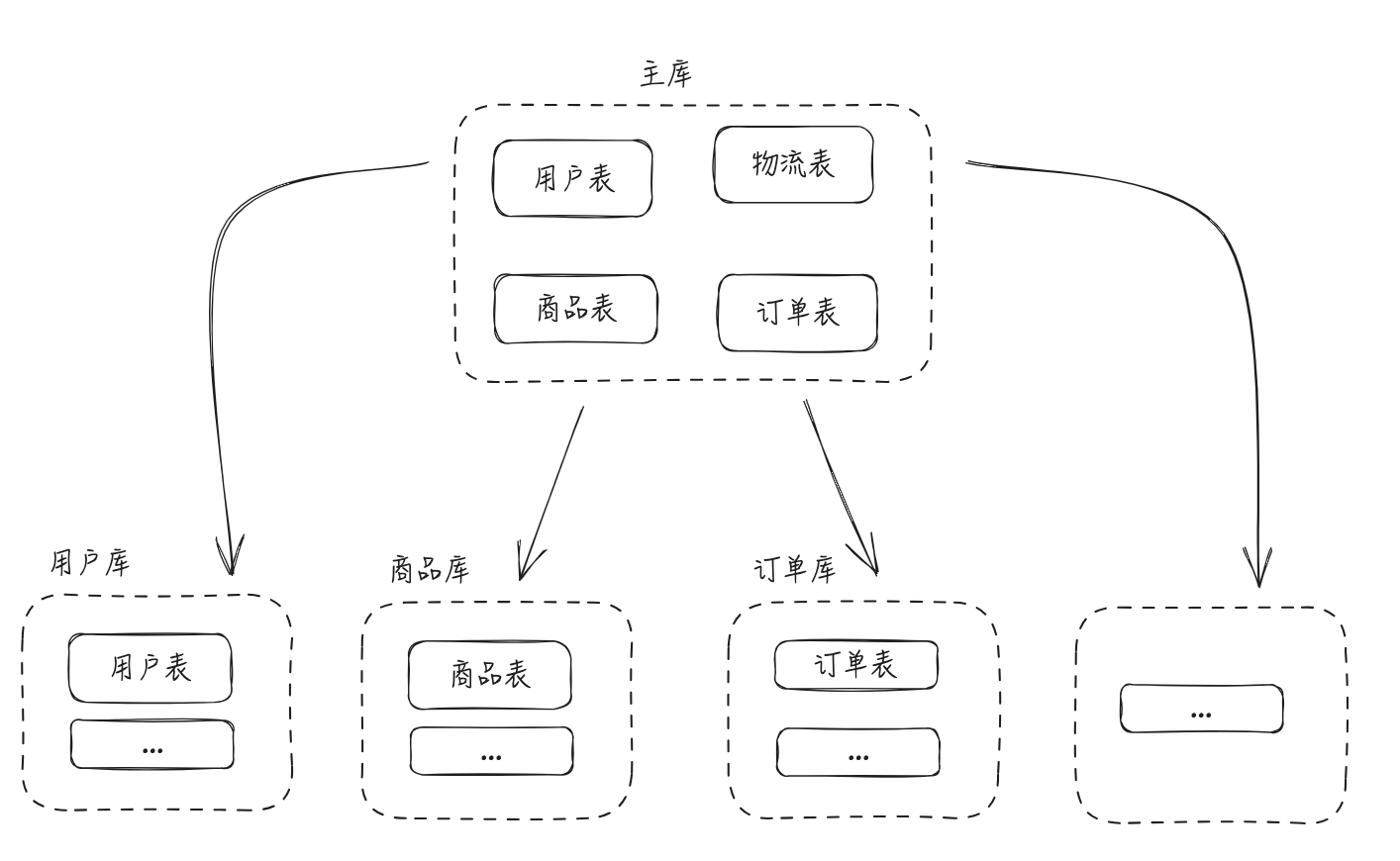

这个时候就需要按照业务功能划分不同领域,把相同领域的表放在同一个数据库

按照领域拆分后,每个域只用关注自己相关的表,职责更加单一

对于代码来说,也可以根据领域拆分出不同的服务

分库分表

有时候业务上只分库、只分表还是不够的

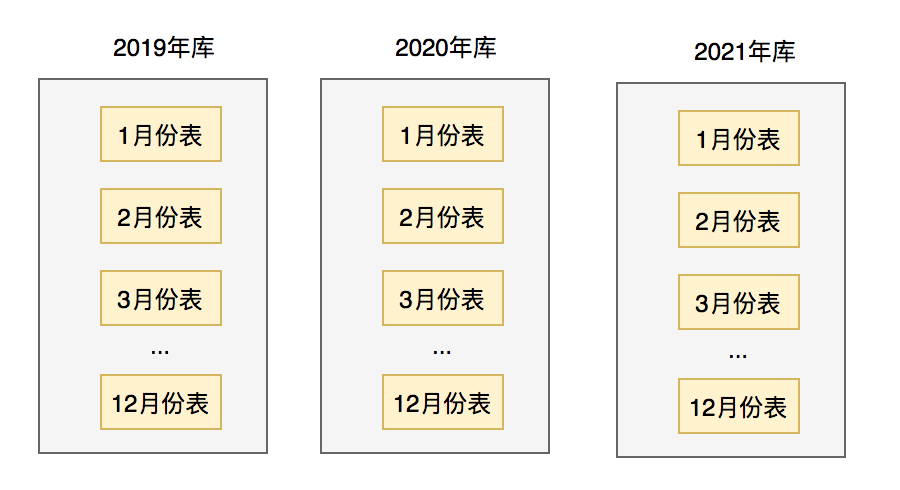

比如在财务系统的场景上,需要按照月份、年份汇总用户的资金

还可以按照区域进行分库,比如华中、华东、华南等等

水平方向

如果说垂直方向更多的是针对业务,那么水平方向更多的是针对数据

也是在面试中说的更多的"分库分表"

单库

还是刚才的单库场景

- 用户表

- 订单表

- 商品表

- 物流表

一个 master 数据库,包含所有的业务表

用户的读写请求操作的都是同一个数据库,适用于并发量很低的场景

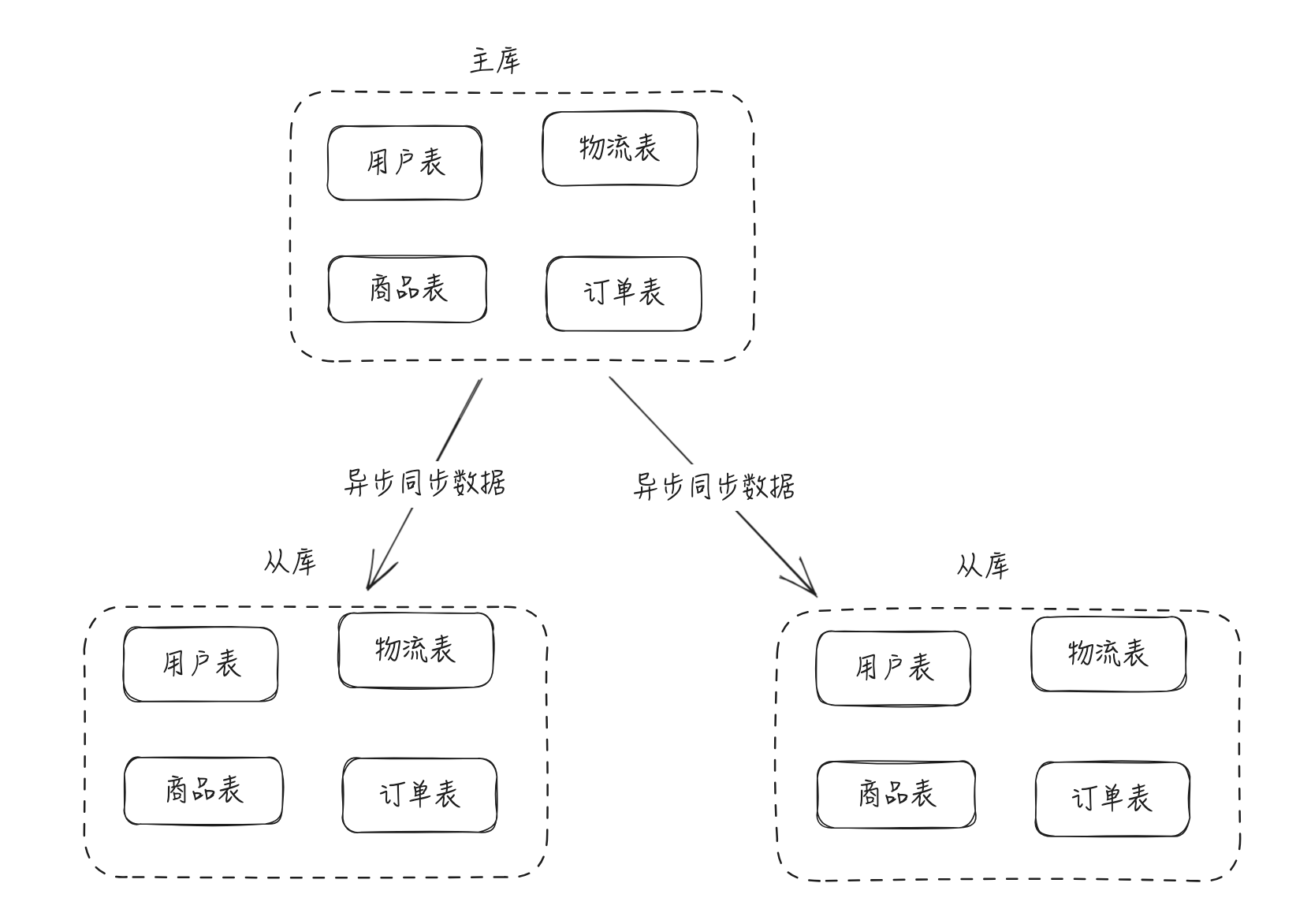

主从读写分离

业务发展必然伴随着用户数量的增长

但是一般来说,用户的请求中,读请求 往往占据了大部分,写请求 占比极少

数据库的连接是有限的,它是非常宝贵的资源

但是不管是读请求,还是写请求也好,它都至少占用一个数据库连接

那如果写数据需要的连接,被读请求占据完了咋办?不就写不了数据了?

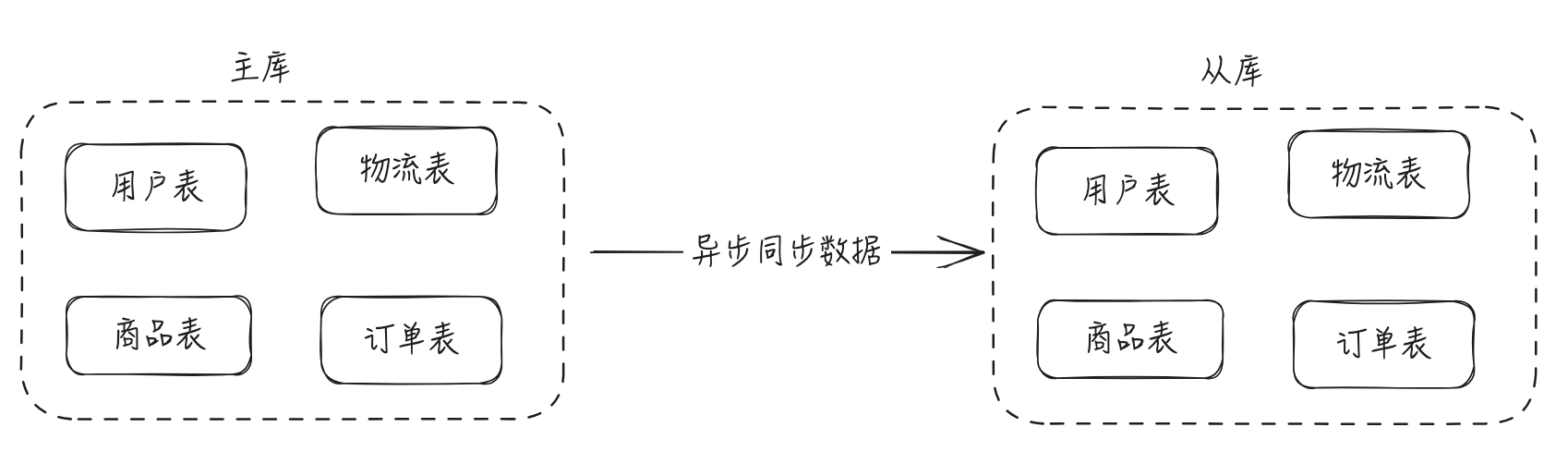

所以就出现了主从读写分离架构,将读库和写库分开

如上所示,是最普通的 一主一从架构(一个 master,一个 slave)

所有的写数据请求,都指向主库

一旦主库写完数据之后,立马异步同步给从库,此时所有的读数据请求,就能获取最新的数据了(网络条件好的情况下几乎忽略不计)

相较于单库的方案,主从结构更能保证系统的稳定性

如果主库跪了,可以将从库升级为主库

那么问题来了,如果用户量过大,master 挂了,salve 升级成 master 后还是扛不住怎么办?

这就需要 一主多从方案 了

如果 master 挂了,可以从从库里选择一个成为新的 master,那么另一个从库就变更成新 master 的 slave 了

分库

还是刚才的场景,如果请求量真的很大, master 根本扛不住怎么办 (升级配置哈哈!)

在不升级机器的情况下,可以选择建立多个库

每个库的结构是一模一样的,只有存储的数据不一样

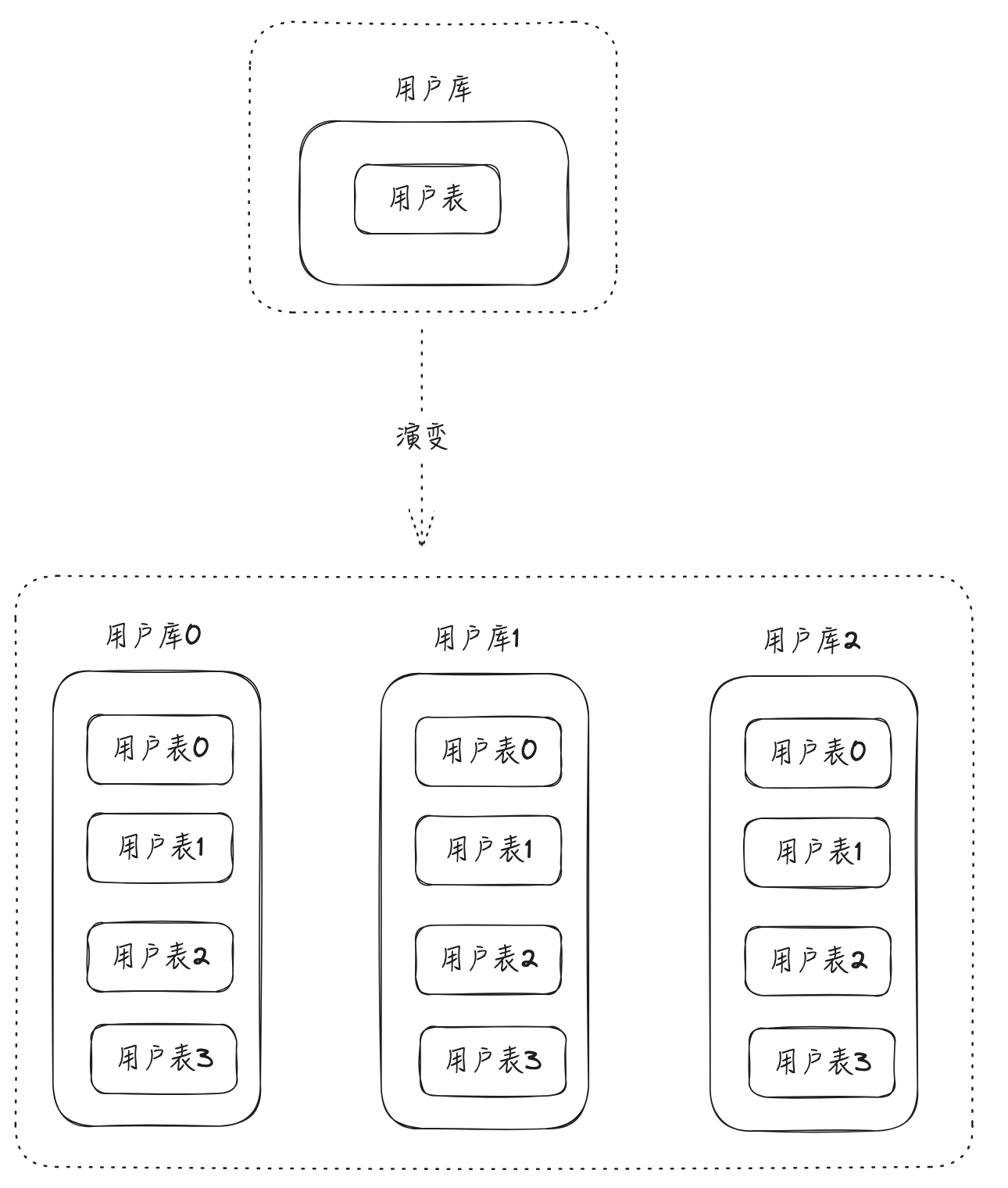

分表

根据经验,单表的数据量应该尽量控制在 1000 万以内,这时的性能是最佳的(根据机器配置上下浮动)

当单表的数据超过这个值时,性能会变得很差,比如说索引的检索、建立

那我们就可以分表,控制每张表的数据量和索引大小

比如一张数据量很大的用户表

我们将其拆分为

- 用户表 0

- 用户表 1

- 用户表 2

- ...

可以通过用户的唯一键去做hash,确定用户在的那张表,随后进行新增、插入、更新操作

分库分表

将上述两者结合起来,就会得到一个 分库分表 方案

适用于用户并发量很大、而且需要存储的数据量也很多的场景

当用户请求过来时,先根据用户 唯一键 路由到其中的一个用户库,然后在定位到某张表

路由的算法有很多

根据 id 取模指定区间 id一致性 hash 算法

总结

垂直方向的分库分表更多的是从业务角度出发,为了减少系统的复杂度,将数据区分开

水平方向的分库分表更多的是为了能让数据在读写中更加丝滑,让数据库更好的发挥性能

分库:解决数据库连接资源不足以及磁盘 IO 性能瓶颈的问题分表:为了解决单表数据量太大,索引维护困境分库分表:同时解决以上问题

根据结论我们在实践中就可以根据具体需要来选择方案

用户并发量很大,但是数据量不大:需要分库,不需要分表并发量不大,但是数据量很多:需要分表,不需要分库